飛び切りのスイーツ

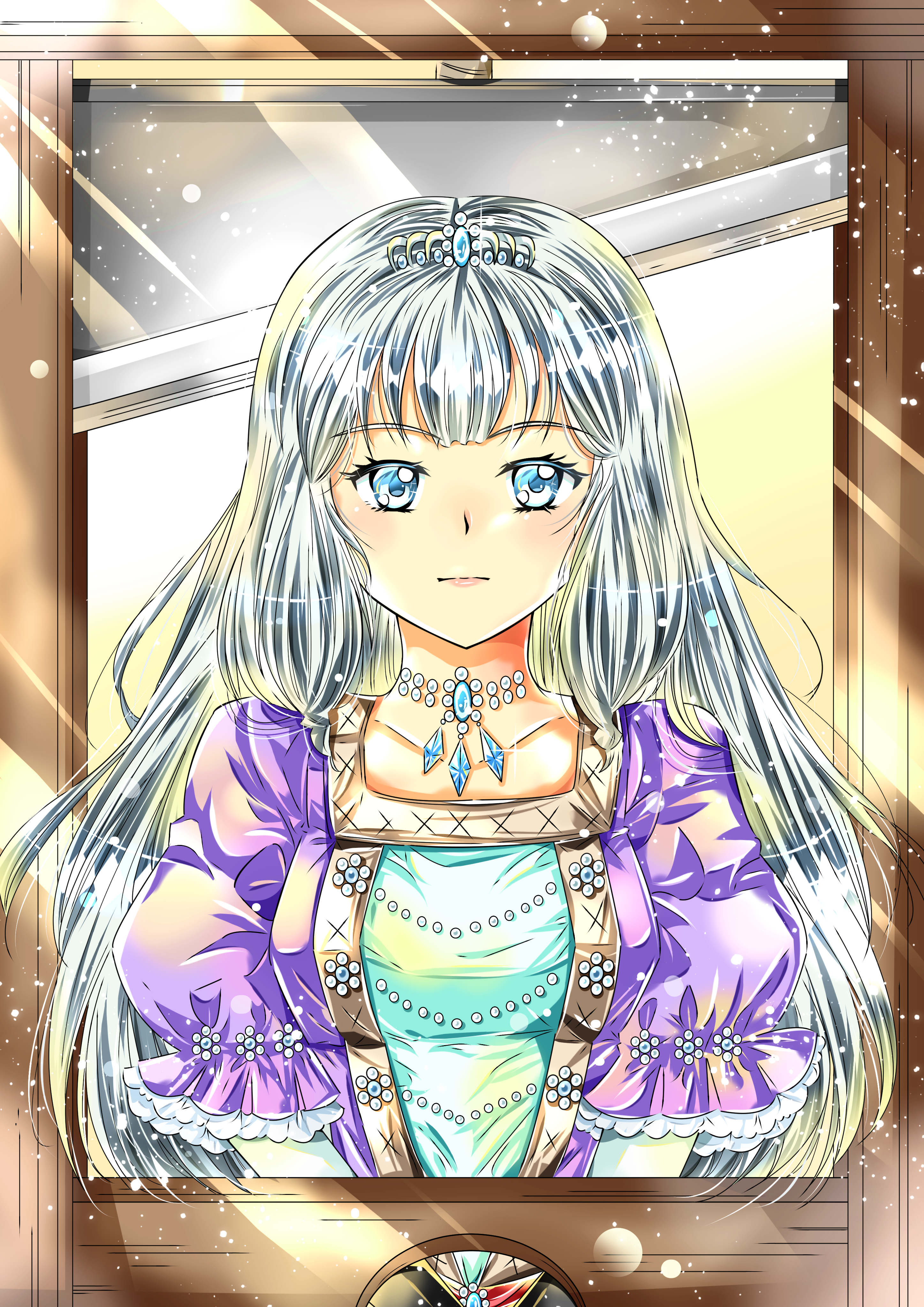

古寂れたベッド、粗末な毛布、薄い脂汚れまみれの枕、そんな独居牢の暮らしにも漸く慣れ深い眠りをとれる様になった姉姫。普段なら起床号令の銅鑼の音で起こされるのだが、今日は違った。さんさんと降り注ぐ朝日が小窓から牢内を照らす。その光が机の上の妹姫の手札サイズ肖像画に跳ねてて姫の顔をくすぐったのだ。

「そうね、今日はわたしたちね」今日の午前中に処せられる妹姫の肖像画に微笑む。

連日の王族処刑で次々と親族が処され、残るのは妹と自分だけ……

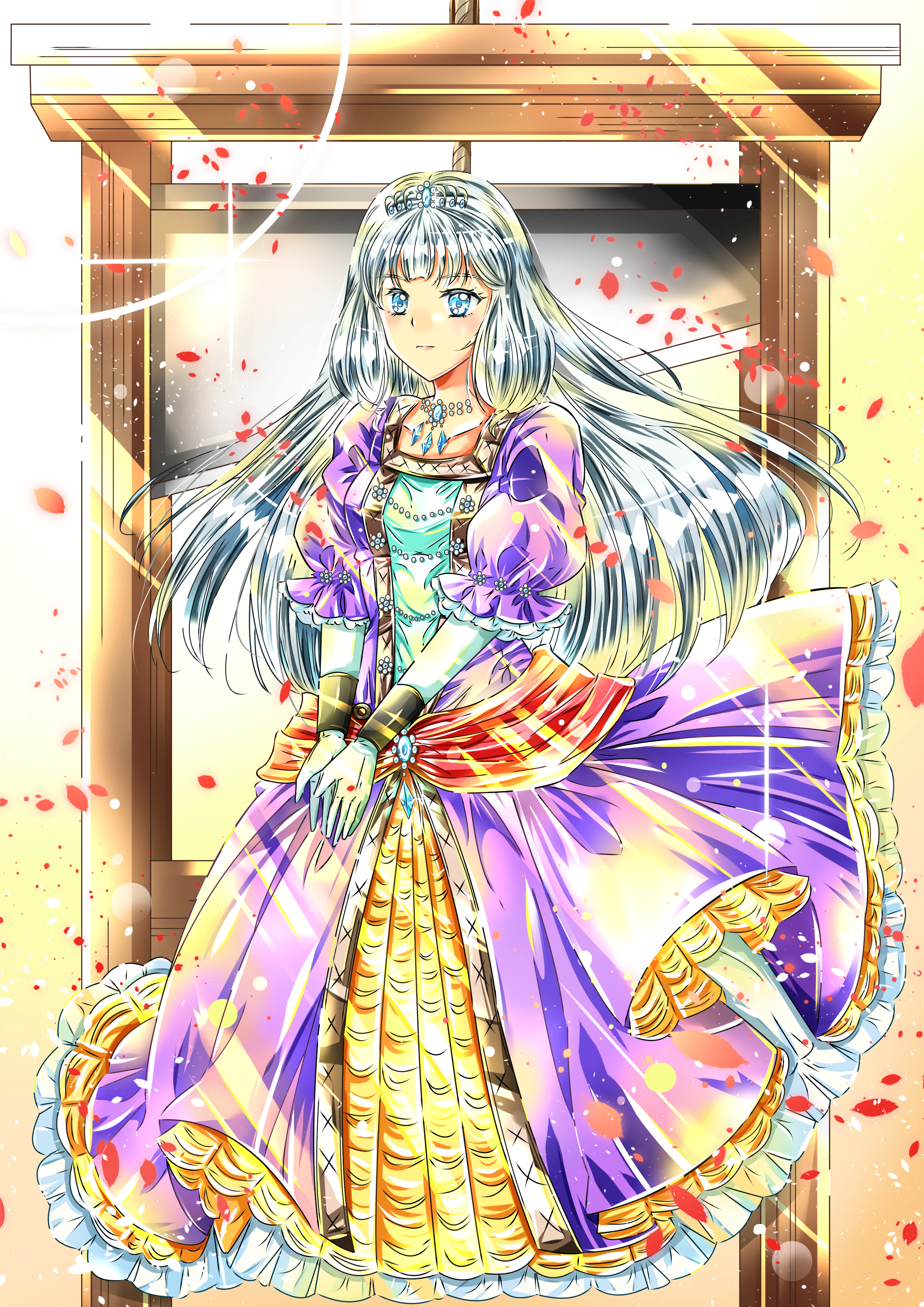

悲しむ気持ちも売り切れてしまった姉姫は虚ろな目で代わり映えのしない留置場を見回す。せめて泣いて取り乱したり見苦しくなく王族の気高さを見せて刑場の華となろうと決めていた。

涙は枯れたが、平素と同じ様に振る舞い民に見せることが自分の最後の仕事だと自分に思い聞かせることに、随分と時間を取られてしまった。苦しみに満ちた表情を張り付かせた他の王族や元家臣の首を見せられ、牢番が首の無様さを嘲笑う様子を見て、姉姫はこころを決めた。二度と泣くまいと……

「この日にこの清々しい朝ね」ふちが欠けた洗面台に壺に溜められた水を注ぎ、顔を洗って残っていた眠気をかき消すと日課の朝のお祈り。ベッドの横に膝立ちになり、東に向いた窓に向かい両手の平を胸の前で合わせ、これまでやっていた通り聖書の一節を暗唱する。

収監所のいつもの起床の鐘が鳴り響き、看守が大声で起床を命じながら巡回する。留置場の真ん中で正座し、看守の点呼に応える……

これまでの日々と同じ死刑囚としての日課だ。

───────────────────

「朝めしだ!」看守の怒鳴り声とともにガラガラと朝食配りの手押し車の音が近づいてくる。牢の小窓の棚にいつも通りにカビた様な硬いパンと薄いスープの皿が乱雑に置かれる。続いて、チーズが乗った木のスプーンがスープ皿に投げ置かれる。

「とっとと喰え」食事を配りながら面倒そうに看守が囚人に命令している。

食べずに飢死を選ぶことも出来たが、最後の王統としての責務と考えて味のしないパンを塩味だけのスープに浸して飲み込む。スプーンに乗ってる硬くカビの味しかしないチーズもスープの熱で炙ると食べられる硬さになってくる。

この粗末な食事もこれが最後だ…そう思えば臭いも味も気にならない。寧ろ、最後の食事と理解して、それらを味わう。とはいえ、食器の回収時間に遅れて看守の手間を増やすのも嬉しいことではないので、いつも通りの時刻で食事を終える。

「片付けだ!皿とスプーンを出せ」看守が食器を下げるのに合わせて小窓に皿とスプーンを出す。片付けも終わり、ベッドの上に横になり最後の休息を祈りの時間にあてる。

食器の片付けが終わって1時間ほどすると何やら牢屋の前の廊下でざわめきが上がっている。だが、自分の出番は昼近くだと知っている姉姫は祈りに熱中している。

姉姫の牢の前に看守が来賓待ちの様子で整列を始める。まだ随分と時間はあるのに……

と姉姫は不思議そうに看守の列を見ていると、恰幅の良い上級貴族の衣装を纏った男が隊列の前を通り姉姫の牢の前に立つ。

「大公爵閣下のおなり!」看守長の号令で看守が敬礼をする。

大公爵?…その貴族の顔は見覚えがあった。我が王家を裏切り、敵軍に内通して寝返った元子爵だ…… 寝返った見返りで公爵位を得たのだろう。

「牢を開けよ」元子爵が看守長に命じると慌てて牢の鍵を開ける。

「やあ、姫君、久し振りです」うやうやしく礼をしながら牢屋に入ってくる。その後ろに侍従らしき者がやや大きな皿を掲げる様に持ちながら入室してくる。

「おや、子爵閣下、お久しぶりですわ」と敢えて王家時代の爵位で応える。

「いまは公爵位を叙爵しておりますゆえ…」元子爵が不服そうに答えるが姉姫は無視する。

「こたびは何用でございますの、子爵閣下」姉姫としては”こやつを公爵受勲した覚えはない…”という態度で接する。こめかみをピクりとさせた元子爵だったがすぐに表情を戻す。

───────────────────

「これはこれは…実は姫君にデザートをお持ちしました」後ろで侍る侍従に合図を送る。侍従は銀のクローシュが載せられた皿をうやうやしく捧げ持ちしながら姉姫の机の上に置く。

「これは何かしら? わたしに関係あるのかしら?」姉姫は関心なさげに問う。

「ああ、これはこれは失礼いたしたな。我が公爵家で最近お抱えもうした女料理人がどうしても姫君のために…というのでね」

「ふむ、それで妾(わらわ)にデザートを…と?」

「どうしても…というので致し方なく」元子爵が苦笑する。

元子爵家の家臣にも旧王家ファンがいるのだろう、それにしても私のためとはいえ、反逆罪に問われかねない事をするものね……と考えつつ、姉姫は皿が置かれた机に向かう。皿の横には銀のスプーン・フォークとナイフ、それにティーカップが置かれている。侍従がティーポットから紅茶を注ぎ、うやうやしい仕草でクローシュを持ち上げる。

「これは……」皿の上のデザートを見た姉姫が息を止めて驚く。

皿の中央に薄いミルフィーユが敷き詰められ、その中央にミルフィーユを重ねてこんもりとしたケーキ、いちごとりんごやパインなどで彩りを加えられ、半透明紫色のソースが掛かっている。ミルフィーユの隙間にはモンブランの練り餡マロンクリームが見え隠れする。さらにその上には旧王家の家紋を彫ったチョコレートのエンブレムが載っていた。

「お気づきですかな?」元子爵が底意地が悪そうにニタニタと笑う。

「何を気づけと申される、子爵閣下?」

「これを作った者は誰か、お判りになられているのでは?」

「うっ…」答えに詰まる姉姫。王家専属料理長の一番弟子にして、姉姫の専属パテシエとして仕えていた女料理人… ニーナ・ピュリュア……

デザート一皿に精緻の限りを尽くし味わいも深いこれほどの逸品を創るのは彼女以外に、ない。だが、その名をここで出すのは元子爵に愉しみを与えるだけだ。

───────────────────

「誰が作ったか、お気づきになられてますね」元子爵が勝ち誇った様に姉姫の表情を愉しむ。

ピュリュアは姉姫より12歳年上で、下働きとして王家に売られてきた奴隷だった。手先の器用さと味覚の鋭さから姉姫が産まれる少し前から料理部屋で働かされ頭角を現していた。姉姫と妹姫の離乳食からピュリュアが手掛けていた。

そんなピュリュアだったが、姉姫と妹姫にはまるで自分の妹の様に接し、遊んでくれることも多かった。野菜や料理の話もしてくれる優しい姉として姉妹姫はピュリュアと親しんでいた。

幼かった頃、好き嫌いが激しかった妹姫が食べ残したり手を付けなかった日の翌日、ピュリュアの頬が赤く腫れ上がっていることが多かった。執事を通して王家専属料理の親方に聞いて貰ったが、叱責と打擲(ちょうちゃく)を受けていたことが判った。それを聞いた妹姫は泣きながらもすべて食べる様になっていた。そんな記憶が姉姫の脳裏を襲う。

「お気に召されないのでしたら片付けさせますが?」元子爵がわざとらしい仕草で皿に手をかける。

「おやめなさい、頂きますわ」姉姫が元子爵の手を払い除けてナイフを手にする。だが、そこで姉姫の手が止まる。

ピュリュアのスイーツはいつもこうだ。精緻を尽くした飾り付けにナイフを入れるスキがない。崩させまいとする気品がナイフを押し留めるが、ソースから沸き立つ甘酸っぱい香りがナイフを引き寄せるという葛藤を引き起こしてくれる。

城の庭で野菜の手入れをしながら”姉姫様、妹姫様のお誕生日が私のほんとうのお仕事なのですわ”とピュリュアが屈託なく笑っていた風景が思い出される。あの頃は皆が幸せだったわね……

感傷に耽る様子を元子爵に気取られぬ様にフォークで抑えたケーキにナイフを入れる。

敷き詰められているミルフィーユとマロンクリームの薄い層にナイフの切っ先を入れると、サクっとした感触にホコっとマロンクリームが溢れてくる。これまでピュリュアが作ってくれた誕生日ケーキと比べても抜きん出ている。

さらにナイフを引いてみると、スッっとミルフィーユの層を切り開き、マロンクリームの外には淡い薄黄色のサワークリームが見える。ピュリュアのケーキはいつだって侮れない、今日のスイーツは格別な凝り方だ。

切っているだけで、甘いマロンクリームと爽やかなサワークリームのハーモニーが口の中で奏でられてしまう。さらに薄く焼き締められたミルフィーユのパリパリと崩れる振動がナイフから伝わってくる。

───────────────────

「いただきます」いつもの癖で食事の挨拶をしてしまい、姉姫は少し照れるが今はピュリュアとの真剣勝負だ。フォークで刺したケーキの切れ端を口に運ぶ。

口にいれる直前の鼻腔をくすぐるヴァニラの甘い香り、舌に乗せると肩ひじを張っていたミルフィーユがスッと溶ける様に硬さを失い、マロンクリームの甘さが爆発する。

死刑囚として幽閉されてから隔絶されていた甘さと溶けるクリームの食感が舌を覆い、すぐにサワークリームが甘さの衝撃を柔らかなものに抑えつける。二切れ目は軽くミントと……

これは桃のクリーム?と姉姫が首をかしげるが桃の濃厚な甘みが舌を覆う。ケーキの土台部分だけでも6種類のハーブと8つのフルーツのソースで甘さと爽やかさの様々なハーモニーを奏でる。

たった12cm四方程度の小さなケーキだが、食べる角ごとに異なった甘みとハーブが使われている。ケーキの中央、こんもりと重ねられたミルフィーユに見えるがピュリュアの”仕事”だ、侮れない。

ミルフィーユの城郭にナイフを入れる。サクっと切れる感触の先に軽くスポンジの層がモフっと伝わってくる。さらにナイフを進めると硬い感触だ。たぶん、メレンゲだろう。切り取ってフォークで口に運ぶ。

軽いスポンジと軽やかなミルフィーユの食感、爽やかで甘いクリームが口中を満たし、さらに噛むとメレンゲに仕込まれた甘さが口の中で弾ける。クッキーやフルーツを砕いてクリームに混ぜ込んだり、ケーキの中に色々な取り合わせが仕込まれていた。

最後に残ったのが王家紋章を彫り込んだチョコレートだ。口にいれると外郭のビターチョコの軽やかな苦みが姉姫の味覚芽を占有する。だが、すぐに苦みの壁が溶けて甘さと渋さの波が苦みを洗い流す。

用意されていた紅茶は手付かずに残っていた。普通のスイーツとは違い、ケーキだけで甘さと爽やかさの取り合わせで水分で流し込む必要がまったくなかった。ピュリュアのスイーツが「紅茶冷まし」「お茶要らず」と呼ばれる所以だ。

───────────────────

「どうでしたか、ご満足いただけましたかな?」元子爵は相変わらず底意地が悪さを隠そうともしない。

「ピュリュアのスイーツがわたくしの期待を裏切ることは、ありえませんわ」冷めきったティーカップを持ちながら姉姫が応える。

「ほぉ、あの女の名前を覚えておいででしたか…」勝ち誇った様な表情の元子爵だ。

「忘れる訳がありません。で、妹にもこれを?」午前中の処刑、妹姫が処される頃合いだ。

「もちろん、あの女料理人はお二人のケーキを作りましたので…」

「あの子(妹姫)もこれを最後のデザートとした訳ですわね」

「はい、女料理人の遺言の通り、お二人に…」

「遺言?ピュリュアは死んだのですか?」彼女の忠誠心を知っている姉姫に驚きはなかった。

「ええ、今朝、厨房の氷室にて喉を突いて果てておりましたよ」元子爵は勝利宣言の様に微笑む。

「ピュリュアは王家の宝、閣下の舌では不足と考えたのでしょうね」

「これはこれは、手厳しい」旧王家の使用人も自分のモノにしたと見せつける算段だった元子爵の笑顔が怒りで歪む。

「で、ピュリュアの弔いは?」

「はあ、公爵家の墓地にでも埋葬しますがね」

「葬礼の流儀を聞いてますの……弔いは我が王国の流儀ですの?」

「我が公爵家の料理人に召し抱えた者ゆえ、こちらの流儀で…」元子爵としては、旧王家から奪った事を誇示しているのだろう。

「ピュリュアを召し抱えたですって?」

「はい、あの女は公爵家で召し抱えましたるゆえ」飽くまで簒奪の勝利者として元子爵は振る舞おうとする。

「元の主君への奉公が終わり自害した者を、子爵閣下は召し抱えたと仰る訳ですわね」

「ぬ…… くっ…」元子爵の表情は屈辱と怒りで笑顔を保てなくなる。

「で、ご要件はこれだけですの?」

「はい、これだけです」平静を取り繕ってはいるが悔しげな表情は隠せない。

「それは良かったわ。飛び切りのスイーツ、お届けに感謝しますわ」姉姫は飛び切りの笑顔で元子爵を見下す。

「く…… それ では、午後、再度、お迎えに、上ります」元子爵は一言一言に屈辱をにじませて言い放ち、乱暴に踵を返して牢獄から出ていく。

「お待ちしておりますわ、子爵閣下」笑顔ではあるが、醜い汚物を蔑む目で姉姫も返す。

───────────────────

牢獄の前の牢番の列がほぐれ、元子爵の後ろに並んで遠ざかっていく様子を見送り、姉姫は妹の肖像画が置かれている机に向かう。

「お前もピュリュアのスイーツを楽しめたのね」妹姫の処刑時刻は過ぎていた。牢獄の小窓から差し込む光に向かって祈りを捧げる。

ふと、自分の頬をつたい落ちる水の流れを感じる。”もう泣くまい”という決心をスイーツでいともやすやすと打ち砕かれたわ…と、姉姫は涙が流れるままに苦笑する。

──────── おわり ───────

| uraentさんより書いていただきました。 感謝であります。 |

2.png)